Entrevista | Isabel Nogueira

Modernidade avulso: escritos sobre arte é o novo livro da historiadora de arte e professora universitária Isabel Nogueira e, muito alegremente, o primeiro da editora vilarrealense A Ronda da Noite. Tal como o nome sugere, o livro trata-se da compilação de vários textos sobre arte e modernidade, uns já publicados em revistas científicas da área, outros à espera de uma oportunidade para ver a luz do dia. Muito honestamente, tal como pode, e muito bem, acontecer nestes casos, não estava espera de um resultado cronologicamente tão bem pensado. Começa na definição que Baudelaire (sim, o autor das Flores do Mal) ofereceu ao movimento modernista há 150 anos no jornal Le Figaro e, vejam bem, pode ir até à famosa cena de violação do filme Irreversível, de Gaspar Noé. Se quiserem ter uma boa abrangência geral dos movimentos artísticos desenvolvidos até agora e, para além disso, ambicionam ganhar bases para começarem a pensar teoricamente a imagem e, até, o cinema, este pode ser um bom início. A verdade é que não se esgota numa só temática, vai até ao presente sem esquecer a noção clássica da estética e do belo/génio artístico, o que nesta área é mais do que fundamental. O que muda, o que fica? O que faz a arte ficar no seu tempo ou ganhar o cunho de intemporal? Estas são as grandes questões chave não é? Pois bem, como o livro vai ser apresentado dia 17 deste mês em Vila Real, na Biblioteca Municipal, às 21.30, tive uma conversa com a autora para encontrar uma possível resposta a estas questões.

Logo no segundo texto do livro, Imagem fotográfica, aura e transgressão, a Isabel refere que uma das consequências imediatas da fotografia é o fim da irreprodutibilidade da obra de arte e o seu acesso às massas. Foca Walter Benjamin e o conceito de recepção aurática, que explica que multiplicação das obras traria a perda da magia do seu aqui e agora. Face isto, a minha questão é esta: nunca, como agora, foi tão fácil reproduzir uma obra de arte. Nunca, como agora, os suportes utilizados para se ver uma determinada obra foram tão vastos e variados. Será que isso afecta a nossa relação com a arte? Será que isso afecta o modo como a vamos compreender? Será que há, efectivamente, uma perda “aurática”?

Pois, é uma pergunta com sentido, de facto, mas acho que não. Um exemplo clássico é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que deve ser a obra mais conhecida do mundo. Ora, quantas mais reproduções existirem da Mona Lisa, desde postais até a suportes mais inusitados como aventais e canecas, mais apetecível torna o original. Ninguém tem a Mona Lisa a não ser o museu do Louvre.

Tendo em conta que eu própria utilizo a internet para ter acesso a inúmeros bens culturais, estava a pensar no seguinte: se por um lado a internet é mais do que útil e a melhor amiga da difusão, o que é bom, por outro lado a qualidade técnica daquilo que chega até nós pode não ser a melhor. Daí eu ter perguntado se isso mexe, de facto, com a nossa forma de nos relacionarmos com as obras.

Sim, claro, isso é verdade. Mas os suportes modificaram. Por vezes não vemos as imagens nas melhores condições, é verdade, mas não deixa de ser curioso que, paradoxalmente, cresça o culto da imagem. Toda a gente partilha nas redes sociais, isso é interessante. Muitas vezes fazem-se páginas exclusivamente de imagens, não necessariamente só de um artista, mas fazem-se conjuntos, agregações de imagens. Há, de facto, esse culto, no sentido de se observar uma pintura ou uma fotografia e de se pensar o que se vê. Faz sentido colocar-se essa dúvida, mas há uma manipulação pessoal da utilização da imagem e isso muda tudo. Esse gozo que dá ver livremente, de utilizar, de manipular, no sentido de por ali, por além ou passar para outro suporte qualquer, isso também é muito interessante. As redes sociais como o Instagram, por exemplo, só demonstram que esse fascínio é real.

Há aqui outra questão primordial e que se discute no momento. Será que massificação banaliza ou não?

A acessibilidade por vezes banaliza. Há um fascínio, mas no meio de tanta imagem compreedo que haja uma banalização. Mas há aqui uma questão central que é preciso ressalvar: na altura em que Benjamin escreve esse texto, ainda nem sequer tinha nascido a arte pop. Ele morre antes da cultura pop, (anos 50 e 60), aparecer. Isso modifica muita coisa. É, essencialmente, a partir da arte pop, (estamos a falar em meados do século XX), que os suportes, que a maneira de ver a arte e a maneira de pensar a arte se modificam. Há muita coisa que Benjamin não viveu o suficiente para perceber. Temos que contextualizar, claro, temporalmente o seu ensaio. Agora sim, claro que às vezes há a banalização das coisas, mas é como em tudo. Isso acontece com a música e até com a literatura. Agora já não é necessário termos os livros em formato físico, basta ligar o computador, descarregar e já temos o livro.

Claro que todas estas questões mexem com o conceito de temporalidade ou intemporalidade de uma obra de obra. Será que é mais fácil percebermos o que vai perdurar no tempo e o que vai ficar preso à sua época?

Mas como temos tanta coisa, os critérios também se tornam mais difíceis de definir. Ao longo da história temos sempre problemas, se não temos uns, temos outros. Há cem anos era a dificuldade da acessibilidade às peças, às obras de arte e à imagem — havia esse problema. Neste momento temos uma enorme acessibilidade mas somos bombardeados com tantas imagens, com tantas obras de arte, com tanta produção que os nossos critérios têm de ser trabalhados e filtrados para conseguirmos avaliar, no fundo, o que é arte hoje em dia. Nós vamos ter, sempre, problemas diferentes, tal como na ciência. Vai existir sempre um problema à procura da sua resolução e assim sucessivamente. A história da arte é, por isso mesmo, sempre dinâmica.

O seu livro reúne textos que foram publicados em diversas revistas científicas da área e dá, inclusive, a conhecer alguns que nunca chegaram a ver a luz do dia. Era esse o objectivo? A agregação dos textos publicados e a conseguinte publicação dos que estavam à espera de uma oportunidade?

Exactamente, foi isso. Comecei por reparar no elo que une os textos. Em primeiro lugar são os que gostei mais de escrever, o meu primeiro critério foi tão simples quanto isso. Em segundo lugar pensei em como agregar estes textos, ou seja, caso tivesse de encontrar um denominador comum qual seria. Nesse aspecto em particular foi a questão da modernidade, aproveitando a efeméride do texto Pintura da vida moderna, do Baudelaire, [publicado há 150 anos no Le Figaro], tal como eu refiro na introdução do livro. Tentar perceber essa questão da modernidade que está sempre a modificar, como eu tinha referido há pouco noutras questões que me tinha colocado. Por essa mesma razão é que se chama modernidade, o que é agora já não é daqui a uns tempos e assim sucessivamente. Trata-se, portanto, da tentativa de perceber isso. Perceber esses momentos, fulcrais a meu ver, que se iniciam, como refere e muito bem, com o Moderno e essas questões todas da fotografia e, depois, com o cinematógrafo. Entender todas as questões relacionadas com o estatuto da imagem, tal como conversámos no início, e que depois vão por aí fora com alguns movimentos modernistas, particularmente com o Dadaísmo e o Fauvismo, que estão expressos em alguns dos textos. As questões do pós-Modernismo também, que é o último grande movimento do século XX. A partir daí não temos propriamente um movimento, teremos tendências, formas individuais de fazer, mas não temos um movimento artístico, digamos assim. Acaba, portanto, por existir uma situação temporal que tem sempre a ver com a questão de qual é a modernidade em cada um desses momentos.

Mas apresenta uma sequência cronológica interessante. Começa no laço de Baudelaire e pode, só como um exemplo, ir até à cena de violação que se vê em Irreversível, de Gaspar Noé.

Claro, tendo sempre em conta o cruzar dos suportes. O único texto que poderá estar mais deslocado em relação aos outros é o que aborda Victor Hugo, [Aprendizagem, teoria do génio e teatro romântico: entre Kant, Schiller e Victor Hugo].

Até não. Esse texto explica que Victor Hugo defendia a total liberdade artística, mas não demarcava a arte da sua função social. Isto liga-se a duas questões presentes no seu último texto, O cinema e a representação das sexualidades (a)típicas. Foca-se, por exemplo, a cena da violação do filme de Gaspar Noé que, a priori, pode ser difícil de explicar e não apresenta nenhuma função social. Temos, por outro lado, a função social deste tipo de cinema que contribuiu para uma maior tolerância para com as práticas sexuais diferentes. Que pode denunciar algum tipo de intolerância.

Claro, pode funcionar como uma forma de denúncia.

Mas a arte tem de ter, ou não, uma função moralizadora e social?

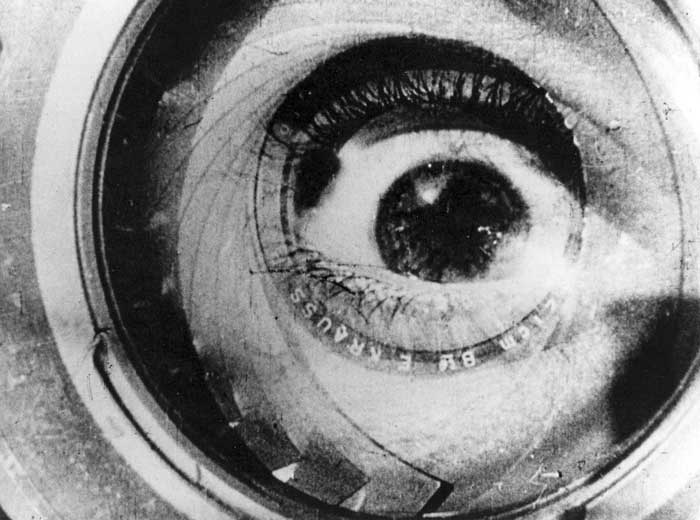

Essa pergunta pode ter duas respostas: sim e não. Sim, pode escapar à moral porque a arte não tem que moralizar rigorosamente nada. Tem de ser, pura e simplesmente, numa situação de existência pura de abandono total — não tem de se referir a nada. É como a questão de a arte ser política ou não — pode ser como pode não ser. A arte existe em si sem ter de ser nada, pode não ter utilidade alguma. Pode não ter utilidade política ou moral e, portanto, pode perfeitamente existir. Por outro lado, depende dos artistas, das obras e dos contextos. Há artistas que, de facto, a utilizam de forma política e moral. Até pode servir para chamar a atenção para as questões de género, por exemplo, como fez o cinema queer. Pode funcionar como uma denúncia ou pode ser utilizada de forma apologética. Vertov, por exemplo, acaba por ser apologista, em O Homem da Câmara de Filmar, de todo o sistema vigente na União Soviética. Acaba por ser um filme profundamente artístico, interessantíssimo e profundamente vanguardista para a época, mas que acaba, de uma forma um bocado subliminar, estar ligado a uma situação política e económica. Essas ligações ocorrem muito, até de formas não tão evidentes. Acerca da arte ser moral e amoral, pode não ser como pode ser, depende da perspectiva que tomarmos.

Dziga Vertov, “O Homem com a Câmara de Filmar” (1929)

Fazendo mais uma vez um contraponto com o texto acerca da abordagem cinematográfica da sexualidade, as cenas podem chocar mas acabamos sempre por ver. O cinema ensinou-nos que todos nós somos voyeristas?

Claro, claro. Aliás, o cinema tem essa coisa extraordinária que é essa janela que se abre para a vida dos outros. O Almodôvar, aliás, chega a dizer, “gosto de pensar que as salas de cinema são um bom refúgio para assassinos e solitários.” [Afirmação resultante de uma conversa com Frédéric Strauss]. No fundo, temos todos qualquer coisa disso dentro de nós, portanto está tudo bem. Quem vai ao cinema é para ver um pouco desse universo e entrar lá, na tal janela imaginária de que o Alberti fala e refiro no início do livro. Mas isto junta-se tudo numa bola e estas questões acabam por estar ligadas umas às outras. Sim, é isso. Claro que há qualquer coisa de extravagante em entrarmos na vida dos outros e mais nenhuma arte, suporte, nos permite isso a não ser o cinema. Claro que há a fotografia, tudo bem, e a pintura, mas funcionam de uma outra forma. É o cinema que nos mostra a vida das outras pessoas.

Páginas: 1 2