Pelo nordeste transmontano com João de Sá

Estou na minha aldeia, Vilarinho das Azenhas, e uma arca está à espera de ser aberta por mim. A minha missão é tirar de lá todos os jornais Terra Quente, o jornal regional de maior circulação em Mirandela, que consegui coleccionar a partir, salvo erro, dos quinze anos. Podem perguntar-se por que motivo os jornais estão nessa arca, numa outra localidade na qual só passo os fins-de-semana, e não devidamente acondicionados no meu quartinho.

A reposta é muito simples. Das várias vezes que a minha mãe entrava no meu quarto, via sempre a roupa espalhada pelo chão e os gavetões com os jornais. Quando chegou ao limite da sua paciência, o que comigo é extremamente fácil, partiu para as ameaças, “ou levas isso para longe daqui ou juro que queimo os teus papéis todos.” Como a vida me ensinou a temer as ameaças da minha mãe, então pronto, arranjou-se a solução mais fácil, levá-los para a aldeia. O que, sinceramente, me arranjou outro problema porque demorei uma semana a convencer a minha avó que não eram para acender a lareira. Mas enfim, lá consegui.

Passados uns bons anos, abro a mesma arca e vejo os mesmos jornais já com as folhas amarelecidas a denunciar a passagem do tempo, não obstante, vejo que ainda estão em muito bom estado.

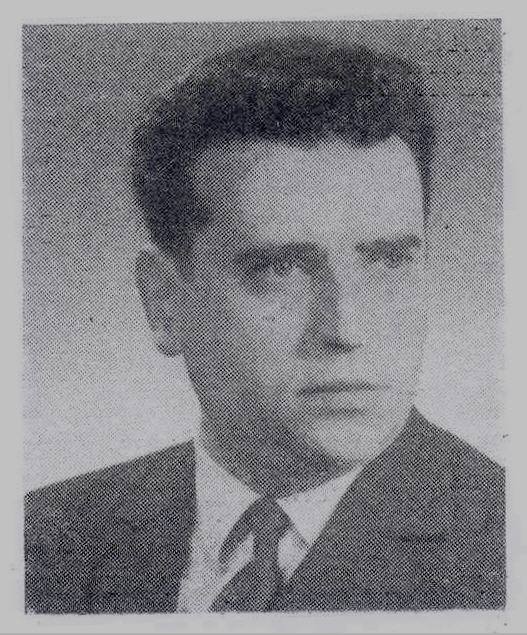

O principal motivo pelo qual temi e sofri pela sua vida, tudo para tirar da minha mente a imagem de os ver sucumbir à mercê do fogo, foi para não me separar das crónicas do poeta e escritor vila-florense João de Sá. Já faleceu em 2012 e, segundo o grémio literário de Vila Real, não granjeou de grande fama pela sua modéstia. Sem nunca o conhecer acabei por lhe ter estima porque as aquelas crónicas ensinaram-me o valor de suceder o próximo a algo.

Estou a desfolhar as folhas e a reler, uma vez mais, as descrições que faz da infância passada em Vila Flor. É impossível não reparar na forma como descreve as personagens que fizeram parte daquele tempo já longínquo. Não as tipifica, não as encaixa e, apesar do estilo de escrita formal do qual, por vezes, me afasto propositadamente, não deixa de se fundir com essas mesmas pessoas e tornar-se seu igual. Não deixa de haver, portanto, uma genuinidade só possível em quem não tem medo de se comprometer. Há descrições de idas a circos, das feiras, das sessões de cinema na vila, porque também era cinéfilo confesso, e continua com as histórias sobrenaturais que lhe contavam em pequeno, na altura bastante comuns no nordeste transmontano, sem esquecer de fazer uma menção à festa da Nossa Senhora da Assunção, no cabeço de Vilas Boas. A sensibilidade fica à flor da pele quando uma fotografia já antiga da sua avó lhe chega às mãos e a poesia flui na forma como a descreve. Dita assim, “Cabeça ligeiramente inclinada sobre o ombro direito. Cabelos negros e fartos apartados ao meio. Rosto sem rugas (tinha-as na alma, fundas e dolorosas), complacente e generoso. Um sorriso imperceptível à flor dos lábios, fugidio, interrogativo, dos que tantas vezes se extraviam entre saudade e sofrimento. O incomparável azulecer dos olhos, daquela tonalidade de céu de Abril lavado pela chuva da tarde.”

Mas as crónicas não abarcam somente isto. Foi através de algumas recensões biográficas que escreveu e para as quais olho agora, que descobri poetas como Fiama Hasse Pais Brandão, René Char e A.M. Pires Cabral. Escritores como Gabriela Mistral e Thomas Mann, compositores como Shostakovich, pintores como Columbano e Maria Helena Vieira da Silva, sem esquecer, claro, Nadir Afonso. “Surpreendeu-me a sua vitalidade, o seu rigor de negrilho flaviense, a fluidez do seu discorrer. Há muitos, muitos anos que não nos víamos, apesar de andarmos sempre a combinar um encontro para irmos tomar uma “bica” a um café de Cascais e entabularmos conversações acerca do nosso Reino Maravilhoso e do não menos maravilhoso reino da sua arte superlativa. Mas… os dias deslizam com incontida velocidade e o nosso propósito nunca mais se cumpre. Fica a nossa amizade, que não embrandece. E as palavras de uma das suas últimas cartas de 2002: “Há longos anos que não vemos e contudo a nosso amizade perdura.” E perdurará enquanto subsistir a nossa lembrança. (…) É que Nadir Afonso, além de artista da mais alta estripe, é, outrassim, um original investigador no domínio da estética, sendo autor de uma obra vasta e complexa onde avultam “Espacillimité”, “La Sensibilité Plastique”, “Mécanismes de la Création Artistique”, “O Sentido da Arte”, “Da Intuição artística ao raciocínio estético, “Van Gogh”, a que a mesquinhez do nosso meio cultural tem sido alheia.”

É um pouco difícil tentar explicar isto mas estas pequenas recensões biográficas foram para mim, uma adolescente que ainda não sabia o que fazia, a minha primeira portinha para ir descobrindo mais coisas, coisas de valor. Umas coisas esqueci, relembro-as agora, outras ficaram como a poesia de Fiama e a escrita de Thomas Mann. Isto, no entanto, não importa. O que importa é que foi a minha primeira portinha para gostar do que gosto, para algumas coisas que a nível artístico ainda prezo. Isto faz-me e fez-me pensar na responsabilidade daqueles que escrevem. A importância de abrir caminhos, sejam eles quais forem, criar pontes, sem esquecer a partilha com os outros.

O único livro que consegui obter da sua autoria e ainda guardo chama-se Um Caminho entre as Oliveiras. Uma colectânea de contos seus do qual não me esqueço do Retrato. O filho olha para o retrato de seu pai já falecido, tirado quando tinha 23 anos. “…apenas uma fotografia, na brancura da parede. Uma imagem estagnada, terrivelmente fixa, de projectos cristalizados na limpidez dos olhos. Um sorriso brando, enigmático, de crisântemo em sepultura de Novembro.” Para reduzir a dor sentida pela distância daqueles que amamos, na ânsia de partilhar algo com alguém à partida inacessível, imagina um último passeio. “Peço-lhe que me acompanhe num pequeno passeio através das oliveiras da Volta dos Tristes. Quero contar-lhe tanta coisa que ele não sabe! Dar-lhe notícias de um mundo que desconhece! Levar-lhe novas de mim, sobretudo de mim, que ensaiei os primeiros passos no momento exacto em que os seus se imobilizavam para sempre.”

Maria Terra também ficou no meu imaginário. “A Primavera era nela que despontava. Um distúrbio. Um alvoroço de bando de andorinhas a rasgar-lhe o peito. (…) Tudo se resumia, a maior parte das vezes, a um inesperado pedaço de céu que se abria para além da fome dos seus olhos. E a luz que jorrava dessa fenda dava-lhe a emoção de um instante de relâmpago que a embriagava sem a queimar. O usufruir de uma liberdade plena. Espaço prestes a explodir. Viver acima de todas as normas; transgredir, transformar os preceitos de um quotidiano de mesquinhas tarefas em qualquer coisa de irrepetível, apenas seu. Fazer da incandescência do efémero a sua eternidade.”

Mesmo em prosa não deixa de lado a sua sensibilidade poética e, a verdade, é que fazendo uso do seu reino maravilhoso, que é o nordeste transmontano, não deixa de dar a conhecer um pouco de si. Um lado profundo que, em alguns dos seus poemas, chega quase a roçar a melancolia. O reino maravilhoso que se atribui a Miguel Torga é também dele e, como sei que tinha um sentido comunitário das coisas apurado, não se importava nem se importa que seja partilhado.

Ainda tenho os jornais à minha frente, reparo como nas crónicas mais recentes vai fazendo referências à inevitabilidade da morte. Acabaria por falecer em 2012, após ter publicado o seu último livro de poesia, Cantos da Montanha. Não o tenho mas sei, no entanto, que embora se encontre bastante enraizado em Trás-os-Montes, e não saia da região, houve uma tentativa de esbater essa barreira e ir um pouco mais além. É desse livro esta passagem que encontrei, referente a uma assombrosa descrição de uma oliveira, “Em vossos troncos me reclino/ Rugosos mapas onde os meus sentimentos/ circulam como rios./Eis-me a caminho do que fui,/a ouvir-me numa estranha língua/que não me lembro de ter aprendido./Ramos vergados de tanto retesarem/a linha dolente, /quase triste/ (e tudo se apaga e deixa de existir)/ entre o amor e a morte”. Foca aqui um regresso, um regresso ao que outrora foi, ao espaço em que já nada importa e interessa a não ser aquela língua primária que aprendemos e o tempo apaga. Por isso tudo deixa de existir entre o amor e a morte.

Sempre lhe interessou a ideia da terra, do regresso à terra, do natural. Por isso chega a dizer, “tem de haver em nós uma naturalidade, de sermos naturais, como é a terra.” Primordial quando a maior parte se diverte ao faz de conta, vira as costas ao que é seu e suja o bem que lhe é mais precioso.

Pronto, agora já chega! Vou arrumar os jornais antes que a minha avó os descubra e os aproveite para a lareira.

Se o quiserem pesquisar façam-no. Se gostarem do que encontrarem, óptimo, caso contrário, óptimo também. Sejam livres para pensarem por vós.