Tirania e liberdade informativa

“Um só exemplar da edição de domingo do New York Times contem mais informações do que aquela que estaria ao alcance de uma pessoa culta do século XVIII, durante toda a vida e que mesmo um leitor capaz de ler mil palavras por minuto, oito horas por dia, precisaria de um mês e meio para ler as informações difundidas num só dia. Após o que teria acumulado um atraso de cinco anos e meio de leitura.” I. Ramonet, A Tirania da Comunicação, Campo das Letras, 1999

A propósito de algumas conversas sobre a abordagem dos media à morte de Eusébio, lembrei-me do ensaio de Ramonet sobre a comunicação. Também me lembrei que seria mais adaptada à sociedade se gostasse de futebol e que a coincidência divina de ser dia de reis realmente tinha a sua piada, mas nenhuma dessas duas coisas dava um artigo consistente. Foco-me então na anarquia informativa e no desespero competitivo da imprensa na morte, memória, homenagem e funeral e começo com uma conclusão: salvo as diferenças mais óbvias, Eusébio foi a nossa Princesa Diana.

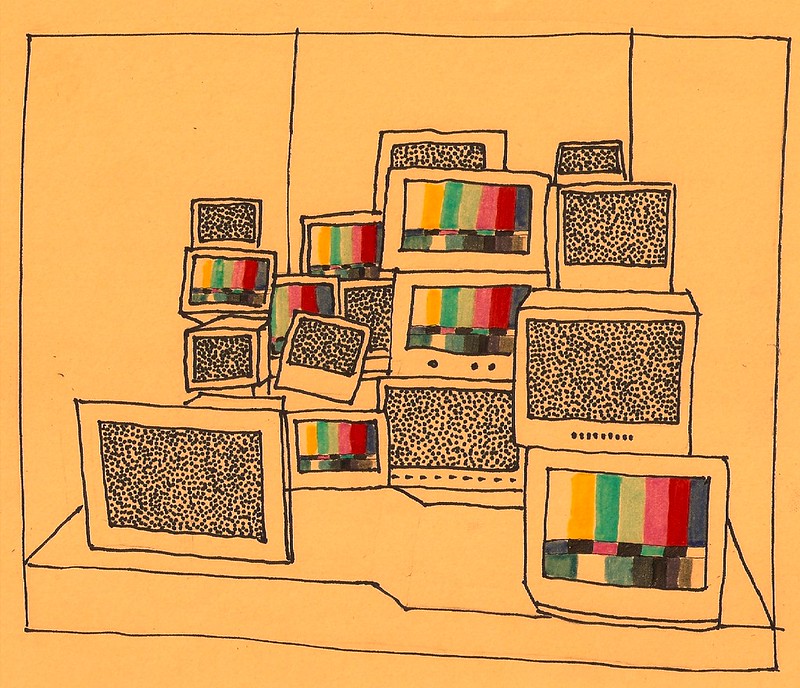

Ramonet conduz, em A Tirania da Comunicação, uma viagem pela canalização da comunicação social e a sua transformação em indústria, criticando o esquema da informação no final do século XX e usando, à luz da data, os exemplos da imprensa e da televisão. O autor parte de casos de irracional afluência dos media como a morte de Diana em 97 ou o caso Clinton/Lewinsky em 98 e denuncia a transfiguração da informação televisiva em espectáculo, que se limita muitas vezes a mostrar os acontecimentos não-reflectidos. Ramonet já adivinhava que a televisão se ia em breve tornar refém do directo e da observação nua: a melhor prova disso é a quantidade de vídeos e fotografias amadoras do mau tempo e das suas consequências, nenhum meio de comunicação social podia ser mais visualmente eficaz do que o cidadão que estava no sítio errado à hora certa.

Existem algumas razões para isto acontecer: primeiro, o milagre da multiplicação de canais aumenta brutalmente a concorrência e o caminho mais fácil para repor audiências é apostar em emoção fácil, depois, é uma resposta previsível dos media à desconfiança do espectador em relação à notícia, o directo, para o espectador desconfiado, é quase reconfortante, por fim, em poucas palavras, os smartphones.

Ramonet compara constantemente a noção de imprensa no final de século e nos anos 70 quando o jornalista simbolizava o herói honesto, responsável e portador da liberdade (não é por acaso que tanto o Super-Homem como o Homem-Aranha são repórteres quando não andam de collants). Duas décadas depois este jornalista-herói transforma-se em, citando o autor, o novo cão de fila, que ocupa o lugar cimeiro numa escala de descrédito. É certo que a imprensa escrita é frequentemente apontada como a indústria de comunicação em declínio económico, falando-se do fim dos suportes físicos como quem dá cá aquela palha, mas por seu lado a televisão como indústria de comunicação está em decadência, com cada vez menos relevância informativa e social: a facilidade em encontrar um jornal ou uma revista de generalidades com cuidado editorial e integridade jornalística é comparativamente mais fácil do que encontrar um canal de televisão com as mesmas características, o mesmo era já aplicável no final dos anos 90, quando a imprensa sofria a sua pior fase sensacionalista e o jornalismo estava na Fossa das Marianas. Mas, com a elevação da aldeia global a vila, a reflexão sobre o jornalismo muda um pouco de figura.

Aqui entra Matt Drudge, com quem Ramonet não simpatiza por aí além e que é considerado um dos responsáveis pelo fim do jornalismo verdadeiro e pelo início da sobre-informação. Foi Matt Drudge que “inaugurou” o escândalo mediático Clinton/Lewinsky e, apesar do impacto febril negativo que isso teve na imprensa mundial, cortou o monotom do discurso jornalístico: a informação tinha sido publicada num website noticioso menor, um compêndio, desafiando o poder de grandes grupos. Drudge ficou mundialmente conhecido por, através do seu site, “tornar públicas informações conhecidas apenas dos iniciados e dos jornalistas, mas que, habitualmente, não saem dos gabinetes de redacção.” As suas publicações online no DrudgeReport serviam para criticar “os grandes media, a sua auto-censura, as suas convivências, as suas preferências políticas inconfessadas e a sua arrogância.”

Drudge foi um percursor daquilo que se viria a tornar a imagem da informação na internet: “os teóricos da Internet vêem nele [Drudge] o símbolo da ciber-revolução anunciada há anos, a prova viva de que, graças à net, um cidadão anónimo pode rivalizar com os grandes media e com armas quase iguais.”, dizia há mais de 20 anos o jornalista mundial Yves Eudes, citado por Ramonet.

O paradoxo é que, uma vez que a maior parte das pessoas hoje simplesmente desiste de se informar, só aquelas que ainda o fazem estarão conscientes das falhas da indústria da própria informação. Esses desistentes, que não podem evitar ser comunicados mas podem facilmente recusar-se a escolher comunicação informativa, seja deliberadamente, por derrotismo ou mesmo por cansaço, acabam por ser a causa da exploração mediática dos casos que fundem informação com sensacionalismo: quando uma notícia desperta a atenção do povo, é cavada até ao tutano, e aí sim, tiro o chapéu ao compêndio informativo Eusébio, porque não me sentia tão refém da emoção nacional desde que, na escola primária, a professora declarou que não havia aula, íamos todos ver na televisão o funeral da Amália.

A propósito, lembro este excerto de Marshall McLuhan em “The Medium is the Massage”:

“It was the funeral of President Kennedy that most strongly proved the power of television to invest an occasion with the character of corporate participation. It involves an entire population in a ritual process. (…) In television, images are projected at you. You are the screen. The images wrap around you. You are the vanishing point. This creates a sort of inwardness, a sort of reverse perspective which has much in common with Oriental art.”